Weibersbrunn am 28.12.2025

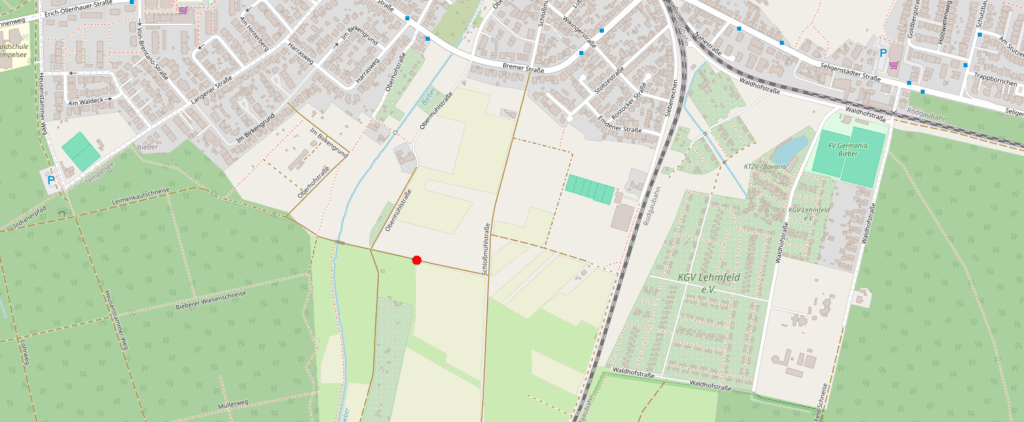

Dieses Jahr war kein sehr erträgliches Jahr, was die Anzahl der Beobachtungsnächte betrifft. Schlechtes Wetter und gesundheitliche Probleme haben mir oft einen Strich durch die Rechnung gemacht und Beobachtungsnächte verhindert. Umso erfreulicher war dann die gestrige klare Nacht. Und auch wenn der Mond recht hell am Himmel stand, hieß es trotzdem: Auto packen und raus. Gegen 17 Uhr machte ich mich schließlich auf den Weg nach Weibersbrunn.

Ankunft in Weibersbrunn

Als ich am Beobachtungsort ankam, waren Andi und Roland bereits vor Ort und hatten ihre Ausrüstung schon aufgebaut. Andi und Roland kennen sich aus einer Fotogruppe, und da Roland sich ebenfalls mit Astrofotografie beschäftigt, hatten die beiden ausgemacht, dass er sich uns an diesem Abend anschließt. Roland hatte seinen 76mm APO von TS und seine Canon Kamera dabei und hat Mondfotos und einige Nachtaufnahmen der Landschaft aufgenommen.

Nach einer kurzen Vorstellung und Begrüßung begann ich damit, meine Ausrüstung auszuladen und aufzubauen. Heute hatte ich auch meinen neuen optischen Sucher dabei, den ich nun endlich testen konnte.

Beginn der Beobachtung

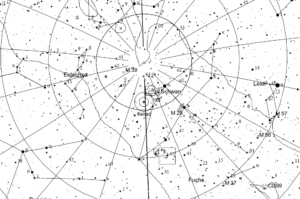

Inspiriert durch einen Artikel in der Astronomiezeitung hatte ich mir für diesen Abend einige Galaxien im Sternbild Giraffe vorgenommen. Eigentlich sind Galaxien bei dem störenden Mondlicht eine eher schlechte Wahl, aber ich hatte schon einmal eine Beobachtungsnacht unter ähnlichen Bedingungen, bei der ich sogar die Feuerradgalaxie sehen konnte. Daher dachte ich mir: Ein Versuch kann nicht schaden.

Die erste Galaxie auf meiner Liste war NGC 2403 im Sternbild Giraffe. Hier zeigte sich jedoch bereits, dass es schwierig werden würde, die Galaxie zu finden. Die Sterne des Großen Bären als Anhaltspunkte waren noch gut zu sehen, aber sämtliche Sterne des Sternbildes Giraffe waren – wenn überhaupt – nur zu erahnen. Ich habe es dennoch mehrere Male versucht, leider ohne Erfolg. Wenigstens mit dem Seestar konnte ich sie parallel einfangen. Die weiteren Galaxien in diesem Sternbild habe ich dann erst einmal auf später verschoben, in der Hoffnung, dass mit fortschreitender Nacht mehr Sterne sichtbar werden.

Das erste erfolgreiche Objekt des Abends war schließlich der Krabbennebel M1 im Sternbild Stier. Beim Krabbennebel handelt es sich um die Überreste einer Supernova aus dem Jahr 1054. Hier zeigte sich aber auch sofort, dass die visuellen Bedingungen an diesem Abend nicht besonders gut waren. Im Okular war lediglich ein sehr diffuser Fleck zu erkennen. Ein ungeübter Beobachter hätte ihn durchaus übersehen können. Auch ein späterer Besuch in der Nacht brachte keine wesentliche Verbesserung. Vielleicht komme ich ja in diesem Winter noch einmal in den Genuss einer Beobachtung bei Neumond.

Offene Sternhaufen

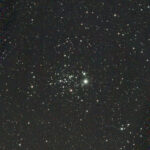

Nach dem eher ernüchternden Blick auf M1 habe ich mir zunächst ein paar offene Sternhaufen vorgenommen. Angefangen habe ich mit M37 im Sternbild Fuhrmann. Er war gut zu sehen und hob sich schön vom Hintergrund ab. Sternhaufen gehen halt bei fast allen Bedingungen und sind immer einen Besuch wert.

Danach habe ich mir im Fuhrmann noch die beiden Sternhaufen M36 und M38 angesehen. Auch diese beiden Haufen waren sehr schön anzusehen. Bei diesen Objekten habe ich zudem einen Blick durch meinen neuen optischen Sucher gewagt – definitiv eine gute Anschaffung. Die Sternhaufen waren im Sucher bereits als kleine Sternwölkchen zu erkennen.

Als Nächstes habe ich die Plejaden beobachtet. Im großen Dobson wirkt der Gesamthaufen natürlich nicht so eindrucksvoll wie in kleineren Geräten oder im Fernglas. Dennoch lohnt sich auch hier ein Blick durch den optischen Sucher. Im Dobson ist dafür die Sternkette „Allys Zopf“ sehr schön zu sehen. Diese Sternkette zieht sich vom hellsten Stern der Plejaden, Alkyone (Ally), weg. Wer diese Sternkette noch nicht bewusst beobachtet hat, sollte das unbedingt einmal nachholen.

Der nächste offene Sternhaufen war Mel 25, der sich ebenfalls im Sternbild Stier befindet. Der Haufen liegt in unmittelbarer Nähe des Hauptsterns des Sternbildes Stier – Aldebaran. Bei dieser Beobachtung ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die Sterne des Haufens ein wenig wie ein kleines Haus angeordnet sind.

Galaxien für zwischendurch

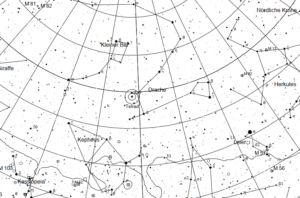

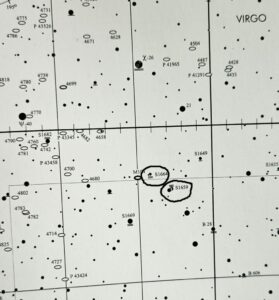

Nun wollte ich aber doch noch wenigstens einen kurzen Blick auf ein paar Galaxien werfen. Die beiden Galaxien M81 und M82 im Sternbild Großer Bär sind auch unter diesen Bedingungen in der Regel noch gut zu beobachten. Also schwenkte ich mein Dobson in Richtung Großer Bär, und kurz darauf waren beide Galaxien im Okular zu sehen. Viele Details waren allerdings auch an diesem Abend nicht möglich. Das zentrale Staubband der Zigarrengalaxie M82 war nur zu erahnen.

Kleine Notiz am Rande: Bisher konnte ich mir nie merken, welche Nummer die Zigarrengalaxie hat. Gestern ist mir dann endlich eine Eselsbrücke eingefallen. Da die Zigarre durch das Staubband scheinbar in zwei Teile getrennt wird, passt die Nummer 82 perfekt – die „2“ in der „82“ beschreibt das ganz gut.

Zurück zu den Sternhaufen

Nach den beiden Galaxien im Großen Bären habe ich mich wieder den offenen Sternhaufen gewidmet. Angefangen habe ich mit einem meiner Lieblingsobjekte, dem Eulenhaufen NGC457 im Sternbild Kassiopeia. Anschließend bin ich noch einmal zum Stier zurückgekehrt und habe mir dort den offenen Sternhaufen NGC1647 angesehen. Ein eher unscheinbarer Sternhaufen, aber trotzdem ganz schön.

Was bei mir eigentlich nie fehlen darf, ist ein Kugelsternhaufen. Da das Sternbild Herkules an diesem Abend nicht zur Verfügung stand, musste eben der Kugelsternhaufen M15 im Sternbild Pegasus herhalten. Aufgrund der Nähe zum Mond war er zwar deutlich schwächer zu sehen als üblich, aber dennoch ein toller Anblick. Danach habe ich mir noch den offenen Sternhaufen M35 im Sternbild Zwillinge angesehen. Der Haufen ist sehr hell und nicht besonders kompakt, aber ebenfalls ein tolles Objekt.

Mond und Jupiter

Mittlerweile hatte Jupiter eine gute Höhe erreicht, um ihm einen Besuch abzustatten. Ich musste hier allerdings meinen Polarisationsfilter einsetzen, da er sonst sehr hell gewesen wäre. Die Wolkenbänder waren hervorragend zu sehen. Generell war das Seeing an diesem Abend wirklich gut.

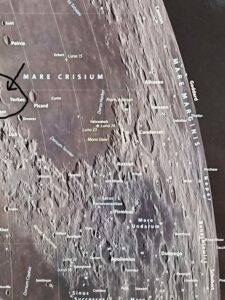

Mit aufgeschraubtem Polarisationsfilter habe ich anschließend auch gleich dem Mond einen Besuch abgestattet. Bei geringer Vergrößerung (42×) waren die Krater am Terminator bereits sehr beeindruckend. Noch eindrucksvoller wurde es bei 127-facher Vergrößerung. Es war nicht einmal ein winziges Flimmern zu erkennen, sodass man einen vollkommen ungestörten Blick auf die Kraterränder hatte.

Orion zum Abschluss

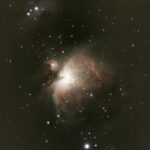

Nach der Beobachtung von Mond und Jupiter war zunächst eine kurze Pause nötig, um die Dunkeladaption der Augen wiederherzustellen. Nachdem ausreichend Zeit vergangen war, ging es zum letzten Objekt des Abends – dem Orionnebel M42 im Sternbild Orion. Trotz des hellen Mondlichts offenbarte er feine Strukturen und war wirklich schön anzusehen.

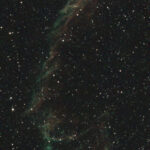

Parallel zu den letzten Beobachtungen hatte ich im Seestar noch den Pferdekopfnebel eingestellt. Da Andis Aufnahmen noch nicht fertig waren, habe ich ihm noch ein wenig Gesellschaft geleistet und das Seestar ebenfalls weiter aufnehmen lassen. Zwischendurch bin ich immer mal wieder ans Dobson gegangen und habe dort erneut M1 sowie M81/M82 aufgesucht.

Gegen halb eins haben wir uns schließlich auf den Heimweg gemacht. Es war trotz des störenden Mondlichts ein schöner Beobachtungsabend. Nun heißt es hoffen, dass es im nächsten Jahr öfter klappt.

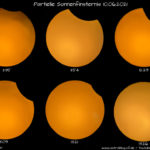

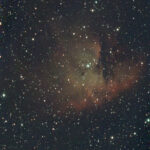

Zum Abschluss noch das fertige Bild des Pferdekopfnebels. Leider bin ich nur auf 434 × 10 Sekunden Aufnahmezeit gekommen – das sollte ich beim nächsten Mal auf jeden Fall noch aufstocken.

Gerne kannst Du weiter unten einen Kommentar hinterlassen. Konstruktive Kritik ist natürlich genauso willkommen wie positive Kommentare. Vielleicht hast Du ein Objekt aus diesem Bericht ebenfalls schon beobachtet und möchtest Deine Beobachtungen dazu hier teilen.

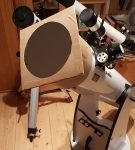

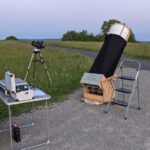

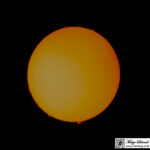

Nach etwas Stau auf der Anreise kamen wir gegen 15:15 Uhr in Stumpertenrod an. Das Gelände war bereits gut besucht, da heute auch das regelmäßige Neumondtreffen stattfand. Zunächst bauten wir das Zelt, Tische, Stühle und den Grill auf. Den Grill nutzten wir gleich, um unser Abendessen zuzubereiten, und genossen anschließend in Ruhe das Essen. Danach bauten wir unser 16-Zoll-Dobson-Teleskop und das kleine 6-Zoll-Maksutov von Skywatcher auf. Mit dem 6-Zoll-Teleskop und dem selbst gebauten Sonnenfilter beobachteten wir zunächst die Sonne.

Nach etwas Stau auf der Anreise kamen wir gegen 15:15 Uhr in Stumpertenrod an. Das Gelände war bereits gut besucht, da heute auch das regelmäßige Neumondtreffen stattfand. Zunächst bauten wir das Zelt, Tische, Stühle und den Grill auf. Den Grill nutzten wir gleich, um unser Abendessen zuzubereiten, und genossen anschließend in Ruhe das Essen. Danach bauten wir unser 16-Zoll-Dobson-Teleskop und das kleine 6-Zoll-Maksutov von Skywatcher auf. Mit dem 6-Zoll-Teleskop und dem selbst gebauten Sonnenfilter beobachteten wir zunächst die Sonne.

Zwischendurch kam ich immer wieder mit anderen Sternfreunden ins Gespräch, die an meinem Dobson-Teleskop stehen blieben. So lernte ich unter anderem den ehemaligen langjährigen Leiter des Berliner Planetariums kennen und auch Mario Keller, der am Nachmittag einen Vortrag über smarte Teleskope halten sollte. Wir tauschten uns bereits vorab über smarte Teleskope aus. Unter anderem erzählte er mir von einem Projekt eines Engländers, der weltweit dazu aufruft, alle Aufnahmen eines bestimmten Objekts zu sammeln und zu einer einzigen Aufnahme zusammenzuführen, um möglichst viel Belichtungszeit zu erreichen.

Zwischendurch kam ich immer wieder mit anderen Sternfreunden ins Gespräch, die an meinem Dobson-Teleskop stehen blieben. So lernte ich unter anderem den ehemaligen langjährigen Leiter des Berliner Planetariums kennen und auch Mario Keller, der am Nachmittag einen Vortrag über smarte Teleskope halten sollte. Wir tauschten uns bereits vorab über smarte Teleskope aus. Unter anderem erzählte er mir von einem Projekt eines Engländers, der weltweit dazu aufruft, alle Aufnahmen eines bestimmten Objekts zu sammeln und zu einer einzigen Aufnahme zusammenzuführen, um möglichst viel Belichtungszeit zu erreichen. Im Anschluss folgte ein Vortrag von Thomas Becker zum Thema "10 Jahre Sternenpark Westhavelland". Er berichtete von den Anfängen und den Bemühungen, gegen die Lichtverschmutzung in den Gemeinden und den angrenzenden Industrieanlagen vorzugehen. Natürlich gab es auch aktuelle Entwicklungen zu berichten, wie die Errichtung des Beobachtungsplatzes direkt am Sportplatz Gülpe oder seine Suche nach Fragmenten des Meteors von Ribbeck. Nach diesen beiden informativen Vorträgen gab es eine Pause zum Essen, da der Grillwagen mittlerweile eingetroffen und einsatzbereit war.

Im Anschluss folgte ein Vortrag von Thomas Becker zum Thema "10 Jahre Sternenpark Westhavelland". Er berichtete von den Anfängen und den Bemühungen, gegen die Lichtverschmutzung in den Gemeinden und den angrenzenden Industrieanlagen vorzugehen. Natürlich gab es auch aktuelle Entwicklungen zu berichten, wie die Errichtung des Beobachtungsplatzes direkt am Sportplatz Gülpe oder seine Suche nach Fragmenten des Meteors von Ribbeck. Nach diesen beiden informativen Vorträgen gab es eine Pause zum Essen, da der Grillwagen mittlerweile eingetroffen und einsatzbereit war.

Gegen Abend zog leider immer mehr Bewölkung auf, was in der ursprünglichen Vorhersage nicht so angegeben war. Aber so ist das mit den Wettervorhersagen. Ich hoffte dennoch, dass es in der Nacht noch aufklaren würde. Zunächst konnten wir hier auf dem Platz jedoch einen wirklich beeindruckenden Sonnenuntergang beobachten. Auf dem Foto links kann man vielleicht erahnen, wie schön dieser in Wirklichkeit war. Dennis hatte sich inzwischen auch auf den Weg gemacht und wollte gegen 21:30 Uhr auf dem Platz ankommen. In der Zwischenzeit gab es tatsächlich ein paar freie Stellen am Himmel, und ich konnte in dieser kurzen Zeitspanne wenigstens den Ringnebel M57 im Sternbild Leier und den Herkuleshaufen M13 beobachten. Beide waren jedoch aufgrund der schlechten Bedingungen nicht besonders beeindruckend.

Gegen Abend zog leider immer mehr Bewölkung auf, was in der ursprünglichen Vorhersage nicht so angegeben war. Aber so ist das mit den Wettervorhersagen. Ich hoffte dennoch, dass es in der Nacht noch aufklaren würde. Zunächst konnten wir hier auf dem Platz jedoch einen wirklich beeindruckenden Sonnenuntergang beobachten. Auf dem Foto links kann man vielleicht erahnen, wie schön dieser in Wirklichkeit war. Dennis hatte sich inzwischen auch auf den Weg gemacht und wollte gegen 21:30 Uhr auf dem Platz ankommen. In der Zwischenzeit gab es tatsächlich ein paar freie Stellen am Himmel, und ich konnte in dieser kurzen Zeitspanne wenigstens den Ringnebel M57 im Sternbild Leier und den Herkuleshaufen M13 beobachten. Beide waren jedoch aufgrund der schlechten Bedingungen nicht besonders beeindruckend.

Mein Arbeitskollege Henry hatte sich heute auf den Weg zu mir gemacht, um die mögliche zweite Chance auf Polarlichter zu nutzen. Gegen 23 Uhr ist er dann auch eingetroffen. Ich habe dann meine Beobachtung kurz unterbrochen, um ihn an der Einfahrt zum Gelände abzuholen. Er hatte seine Kamera und ein Stativ dabei, um Fotos zu machen. Am Platz angekommen, hat er erst mal aufgebaut und ein paar Fotos von der Milchstraße gemacht. Im Anschluss haben wir dann gemeinsam zunächst ein paar DeepSky-Objekte im Teleskop beobachtet. Angefangen hatten wir mit dem Ringnebel M57 im Sternbild Leier. Danach habe ich für ihn nochmal den Kugelsternhaufen M13 eingestellt. Hier war heute auch eine hohe Vergrößerung möglich. Mittlerweile hatte sich auch noch ein Besucher zu uns gesellt und gefragt, ob er mitschauen kann. Natürlich war das kein Problem.

Mein Arbeitskollege Henry hatte sich heute auf den Weg zu mir gemacht, um die mögliche zweite Chance auf Polarlichter zu nutzen. Gegen 23 Uhr ist er dann auch eingetroffen. Ich habe dann meine Beobachtung kurz unterbrochen, um ihn an der Einfahrt zum Gelände abzuholen. Er hatte seine Kamera und ein Stativ dabei, um Fotos zu machen. Am Platz angekommen, hat er erst mal aufgebaut und ein paar Fotos von der Milchstraße gemacht. Im Anschluss haben wir dann gemeinsam zunächst ein paar DeepSky-Objekte im Teleskop beobachtet. Angefangen hatten wir mit dem Ringnebel M57 im Sternbild Leier. Danach habe ich für ihn nochmal den Kugelsternhaufen M13 eingestellt. Hier war heute auch eine hohe Vergrößerung möglich. Mittlerweile hatte sich auch noch ein Besucher zu uns gesellt und gefragt, ob er mitschauen kann. Natürlich war das kein Problem.