Astrowetter mit Meteoblue

Meteoblue Astrowetter – was die Werte bedeuten

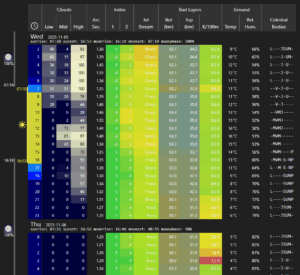

Bevor ich mich auf den Weg zu einem meiner Beobachtungsplätze mache – etwa in den Vogelsberg oder in den Spessart – prüfe ich immer zuerst die aktuellen Wetter- und Seeing-Prognosen. Denn selbst die beste Ausrüstung und der dunkelste Himmel helfen wenig, wenn die Atmosphäre unruhig ist. Eine lange Anfahrt lohnt sich nur, wenn die Bedingungen wirklich Stabilität versprechen.

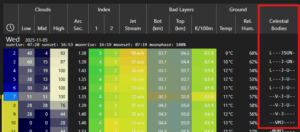

Dafür nutze ich verschiedene Dienste wie Pflotsh oder Meteoblue. Pflotsh gibt es als App und Meteoblue habe ich auf dem Smartphone als Verknüpfung auf dem Statrbildschirm hinterlegt. Mit Pflotsh lässt sich unter anderem die Wolkenentwicklung anhand aktueller Satellitenbilder verfolgen. Meteoblue bietet eine speziell für Astronomen aufbereitete Vorhersage, die nicht nur Angaben zu Bewölkung und Temperaturen enthält, sondern auch detaillierte Informationen zum Seeing und weiteren relevanten Parametern. Was diese einzelnen Werte bedeuten, versuche ich im folgenden Text zu erläutern.

Die Astrowetter-Seite von Meteoblue ist ein nützliches Werkzeug, um vor einer Beobachtungsnacht einzuschätzen, was einen erwartet – ersetzt aber keine eigene Erfahrung. Lokale Einflüsse wie Hanglagen, Bodennebel oder Wärmeabstrahlung können die tatsächlichen Bedingungen stark verändern. Ein Vergleich der Prognosen mit den eigenen Beobachtungen lohnt sich daher immer. Idealerweise notiert man sich voher die Werte aus Meteoblue und ergänzt am Beobachtungsort dann die realen Bedingungen.

Die Astrowetter-Seite von Meteoblue ist ein nützliches Werkzeug, um vor einer Beobachtungsnacht einzuschätzen, was einen erwartet – ersetzt aber keine eigene Erfahrung. Lokale Einflüsse wie Hanglagen, Bodennebel oder Wärmeabstrahlung können die tatsächlichen Bedingungen stark verändern. Ein Vergleich der Prognosen mit den eigenen Beobachtungen lohnt sich daher immer. Idealerweise notiert man sich voher die Werte aus Meteoblue und ergänzt am Beobachtungsort dann die realen Bedingungen.

Für gute Beobachtungsbedingungen gilt:

Dunkle Farben in der Spalte Wolkenbedeckung → wenig Wolken, gute Chancen.

Grüne Werte bei Seeing Index 1 und 2 sowie beim Jetstream → ruhige Luft und stabile Bedingungen.

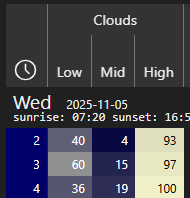

Wolkenbedeckung

Die Wolkenbedeckung wird in drei Höhenstufen angegeben:

Die Wolkenbedeckung wird in drei Höhenstufen angegeben:

0–4 km: tiefe Wolken

4–8 km: mittlere Schicht

8–15 km: hohe Wolken

Jede Schicht zeigt den prozentualen Bedeckungsgrad an. Selbst wenn nur zwei der drei Schichten teilweise bewölkt sind, kann das bereits zu einem geschlossenen Himmel führen. Besonders hohe Cirruswolken können das Sternenlicht komplett blockieren, obwohl sie auf den ersten Blick unscheinbar wirken.

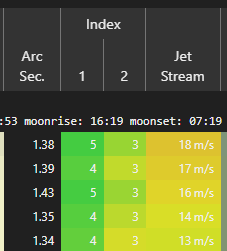

Seeing Index 1 und 2

Beide Indizes beschreiben die Luftunruhe – also, wie stark das Sternenlicht durch Turbulenzen verzerrt wird, unabhängig von der Wolkenbedeckung.

Beide Indizes beschreiben die Luftunruhe – also, wie stark das Sternenlicht durch Turbulenzen verzerrt wird, unabhängig von der Wolkenbedeckung.

Seeing 1 basiert auf einem Modell, das die Luftschichtung gleichmäßig gewichtet.

Seeing 2 reagiert empfindlicher auf Dichteschwankungen und zeigt daher stärkeres „Flimmern“ an.

Wichtig: Auch bei einem Seeing-Wert von 5 ist unter einer geschlossenen Wolkendecke natürlich keine Beobachtung möglich. Umgekehrt kann bei wolkenlosem Himmel ein niedriger Wert (1) den Blick auf Planeten oder Doppelsterne deutlich verschlechtern, weil das Bild stark wabert.

Der Seeing-Index berücksichtigt die Wolken bewusst nicht, da er rein den Zustand der Luft beschreibt. Außerdem kann man bei teilweiser Bewölkung oft zwischen den Wolkenlücken hindurch beobachten.

Arcseconds – die Auflösung der Atmosphäre

Die Angabe in Bogensekunden (arcsec) beschreibt die effektive Bildschärfe, die durch die Atmosphäre bestimmt wird. Sie zeigt also, wie fein ein Teleskop bei den gegebenen Bedingungen theoretisch trennen kann.

Ein arcsecond (") entspricht

1/3'600 Grad oder

1/1'296'000 eines Vollkreises.

In der Praxis bedeutet das:

Bei 1 arcsec Seeing ist die Luft extrem ruhig – Sterne erscheinen punktförmig, und Planeten zeigen viele Details.

Bei 2–3 arcsec flimmert das Bild leicht –noch in Ordnung für Deep-Sky, aber weniger für Planeten.

Bei > 3 arcsec ist das Seeing schlecht – Sterne tanzen, feine Strukturen verschwimmen.

Damit ist klar: Schlechte arcsec-Werte deuten auf unruhige Luft hin, die das Bild weichzeichnet.

Selbst das beste Teleskop kann diese atmosphärischen Einflüsse nicht kompensieren, da das Licht bereits auf seinem Weg durch die Luft verzerrt wird – noch bevor es das Instrument überhaupt erreicht.

Die angezeigten arcsec-Werte bei Meteoblue werden aus Seeing 1, Seeing 2 und den sogenannten Bad Layers berechnet und sind daher nicht direkt mit anderen Wetterparametern verknüpft.

Jetstream

Ein starker Jetstream (> 35 m/s) führt in der Regel zu unruhiger Luft – das Bild flimmert, das Seeing wird schlecht. Sehr schwache Strömungen (< 5 m/s) können allerdings ebenfalls nachteilig sein, da sie stehende Luftschichten und lokale Turbulenzen begünstigen. Ideal ist ein mittleres Strömungsniveau.

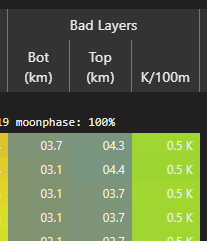

Bad Layers

Die Bad Layers markieren Luftschichten mit starken Temperaturunterschieden – also die eigentlichen „Störenfriede“ für gutes Seeing.

Die Bad Layers markieren Luftschichten mit starken Temperaturunterschieden – also die eigentlichen „Störenfriede“ für gutes Seeing.

Sie sind definiert durch Temperaturgradienten von mehr als 0,5 K pro 100 m. Angegeben wird sowohl die Höhe dieser Schichten (bot = unten, top = oben) als auch der aktuelle Temperaturgradient.

Planeteninformationen

In der Spalte Visible Planets listet Meteoblue die wichtigsten Planeten (Merkur bis Pluto) samt stündlicher Positionen. Fährt man mit dem Mauszeiger darüber, erscheinen Azimut, Höhe, Rektaszension und Deklination.

Praxistipp: So nutze ich die Meteoblue-Daten

In der Praxis schaue ich zuerst auf die Angaben für die Bewölkung –ist hier keine oder nur geringe Bewölkung angegeben, schaue ich mir die restlichen Werte an. Dann werfe ich einen Blick auf den Jetstream: Werte zwischen 10 und 25 m/s bringen erfahrungsgemäß oft ruhige Luft. Wenn außerdem Seeing 1 und Seeing 2 im grünen Bereich liegen (Index 4–5) und der Wert für Arcseconds kleiner 1,5 ist, stehen die Chancen auf eine Beobachtungsnacht mit guten Bedingungen sehr gut.

Wie bereitest Du Dich bezüglich der Wetteraussichten vor? Welche Apps oder Dienste nutzt Du um eine einigermaßen zuverlässige Aussage zu erhalten. Schreibe es gerne als Kommentar unter diesen Beitrag.